もっと知ろう!

|

CLOSE |

電華・磁郎の会話に関連する付加情報をお知らせします。右上のマスコットまたはスカイツリー画像をクリックして会話をご覧の後、ご覧ください。 |

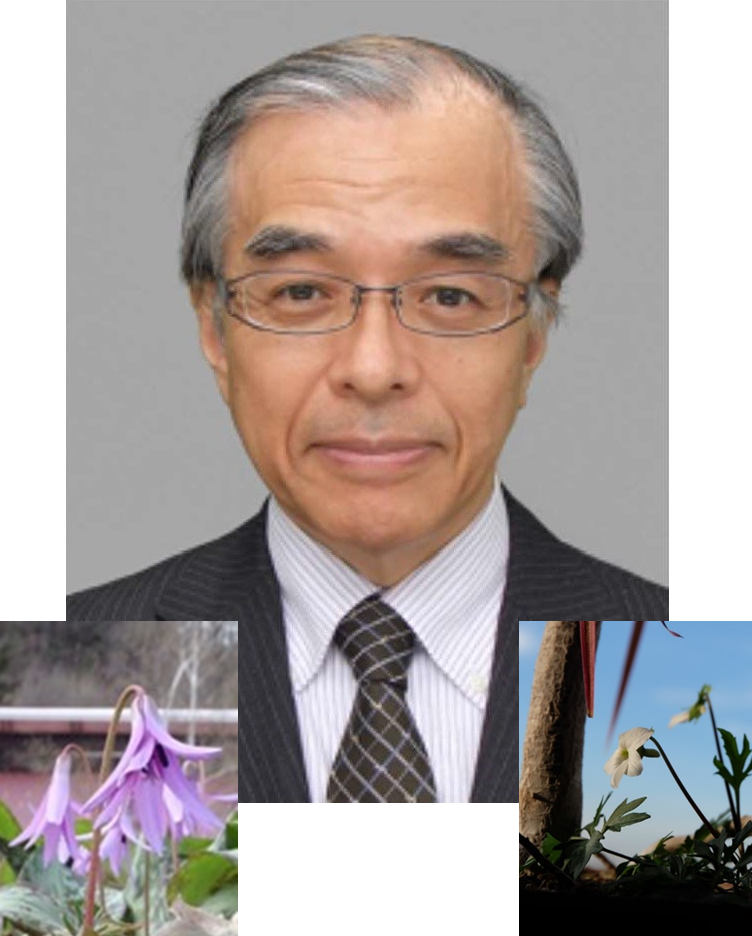

新藤孝敏さん

新藤孝敏さんが8月末にご逝去されました。

電気学会が社会と連携する活動を進める上で、かけがえのない方でした。 このウェブページ充実への貢献を中心にして新藤さんのご活躍を紹介し、皆さまと一緒にご冥福をお祈りし、その遺志を継ぐ思いを新たにしたいと思います。

1.研究者としての新藤さん

新藤さんは雷研究の世界的権威です。研究業績を積み重ねるだけでなく、雷を分かりやすく説明することにも注力されました。「電気の知識を深めようシリーズ」小冊子の雷の項は新藤さんが執筆されました。雷研究の一端を紹介してくださった「一歩先へ」の記事「東京スカイツリー®と雷」もこのウェブにあります。小冊子シリーズでは雷以外の記事もいろいろと執筆されました。そもそもこの小冊子シリーズ企画・チーム運営・発行は、電気学会出版事業委員会の技術啓発書部会主査だった新藤さんなくしては実現しませんでした。

雷現象であろうと次世代通信技術であろうと、不可欠な基本に電磁気学があります。このウェブページの「動画を使おう」では電磁気に関わるさまざまな動画が公開されています。新藤さんは動画制作グループの主査として中心的な役割を果たしてこられましたが、ご病気の進行をふまえて主査を交代されました。その後、療養を続ける中でも一チームの一員として活躍くださり、「ふわっと君」という動画実験機材の現象については、電磁気学的に理論解析を行い「一歩先へ」に『ふわっと君が「ふわっと」落ちるわけを理論で考えてみよう』として投稿されました。

2.名付け親としての新藤さん

このウェブページの「ホーム」では電華・磁郎が皆さまにご挨拶をしています。電気学会が社会の皆さまと連携して電気のことを考えよう、電気を社会に役立てようとしているとき、ウェブページに来てくださった方々にきちんとご挨拶をすることから始めるのは大切です。そのように私たちは考えています。ご挨拶の内容は月の上旬・中旬・下旬で入れ替えていますが、新藤さんはその検討チームにも参加し、アイデアを出してくださっていました。

新藤さんはアイデアが次から次へ湧き出てくる方でした。「ホーム」のこのキャラクターには名前が欲しい。電気太郎と花子などという工夫が感じられない案は断固とした(ただし穏やかな)口調で拒否です。新宿歌舞伎町(東新宿だったかも)の路上で突然「電華・磁郎にしよう」とおっしゃりました。一発で決まりです。

越野エレカ(こしの えれか)・真具音光(まぐね ひかる)も新藤さんが名付け親です。エレカと光はこのウェブページの「eライブラリー(試行版)」にある冊子「実験動画と実験セットを使おう」に登場し、実験で体験する現象をわかりやすく説明しています。もちろんその説明も新藤さん作です。

3.仲間と連携し社会と連携する新藤さん

このウェブページ「世界は電気でできている」は電気学会社会連携委員会と社会をつなぐためのプラットフォームです。委員会活動のルーツは東日本大震災にあります。大震災、計画停電を経験する中で、「電気の知識を深めようシリーズ」小冊子を作る動きが始まりました。編修出版事業委員会の技術啓発書部会主査だった新藤さんが主導的役割を果たしたことについては、1項で述べました。電気学会誌にも新藤さんの記事があります。

その後新藤さんは編修出版事業委員長という重責を果たされる中で、作った小冊子シリーズを活用する活動に参加されます。一例を挙げるなら、放送大学の地域学習センターの面接授業科目「電気と社会」の共同講師を担当され、小冊子シリーズを教科書として活用されました。これらの活動が学会内で評価され、2020年にパーマネントな組織としての社会連携委員会の創設につながり、現在に至っています。

4.囲碁と雷

新藤さんは囲碁がたいへんお好きで、大学院進学に当たって囲碁が強い先生の研究室を選んだ、そうしたらそこは高電圧の研究室だったとの話があります。大学院での研究が評価されて一般財団法人電力中央研究所に就職され、囲碁と共に雷を生涯の研究テーマにされました。ご本人が語っておられますから、間違いありません。

5.フォトアルバム

電気の仲間と朝早くから・・・

|

夜遅くまで語り合った新藤さん

|

|

|

|

工学博士 新藤孝敏氏

|

(文責:電気の知識WG有志)